Espace Pédagogique Contributif

Cours de français de m. bruno rigolt – lycée en forêt – montargis (france). ressources pédagogiques en ligne – culture générale, corrigé de dissertation : zola, mauriac, camus. fonctions du roman.

- Entraînement à l’Épreuve Anticipée de Français : dissertation littéraire

- Albert Camus, L’Étranger

- François Mauriac : Thérèse Desqueyroux

- Pour la méthodologie de la dissertation, voir ce support de cours . –

Dissertation littéraire

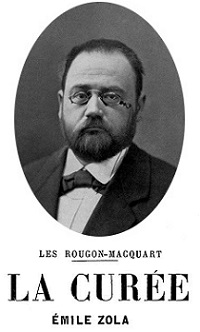

Sujet corrigé bruno rigolt, rappel du sujet : , émile zola dans le roman expérimental (1880) affirme qu’une œuvre littéraire doit être « un procès-verbal, rien de plus : elle n’a que le mérite de l’observation exacte […] ». ce jugement s’accorde-t-il avec votre lecture de thérèse desqueyroux et de l’étranger .

[Introduction] Elle se compose de trois étapes essentielles : l ’entrée en matière et l’annonce du sujet ; l a définition d’une problématique ; l ’annonce du plan.

_____ En réaction aux écrivains romantiques de la première moitié du XIXe siècle, les romanciers réalistes et naturalistes ont en commun de « dire toute la vérité » selon l’expression bien connue de Maupassant. Fortement marqué par le développement des sciences, Zola définira même le roman selon une méthode indissociable d’une interprétation scientifique et déterministe de la société. C’est ainsi que dans le Roman expérimental , essai paru en 1880, il théorise la doctrine naturaliste en ces termes : « L’œuvre devient un procès-verbal, rien de plus ; elle n’a que le mérite de l’observation exacte […] ».

_____ La sévérité d’un tel jugement prête cependant à discussion : le genre romanesque doit-il se borner à présenter un « reflet » de la société, à en être seulement le « miroir », ou doit-il nourrir d’autres ambitions ? Ces questionnements fondent la problématique de notre travail.

_____ Si le roman, comme nous le concéderons d’abord, est fondé sur une méthode d’observation objective, nous verrons qu’il peut aussi recomposer le réel, notamment par la remise en question de la notion de personnage telle qu’elle a été élaborée auparavant. Il conviendra enfin de dépasser cette dialectique quelque peu réductrice pour envisager une définition plus profonde du genre romanesque : comme moteur de la conscience humaine, le roman ne permettrait-il pas plutôt, loin d’aliéner l’homme au réel, de l’ouvrir au contraire à un questionnement intérieur, questionnement avant tout philosophique et existentiel ? Nous étayerons notre démonstration par les deux œuvres au programme : Thérèse Desqueyroux de François Mauriac et l’Étranger d’Albert Camus.

[Développement] Pour les sujets qui comportent une thèse à discuter, le plan sera évidemment dialectique (thèse validée/discutée/réajustée = certes/mais/en fait).

_____ En premier lieu, il convient de situer le genre romanesque dans le cadre des canons définis par le Naturalisme. Les termes employés par Zola confèrent en effet à l’écriture les caractères d’un « procès-verbal », d’une « observation exacte » de la réalité.

_____ Les deux romans soumis à notre étude relèvent par plusieurs aspects de l’analyse naturaliste. Dans Thérèse Desqueyroux , nous retrouvons par exemple une méthode d’observation des personnages qui les enracine fortement dans un déterminisme social et héréditaire : argent, pouvoir, instinct de propriété les conditionnent au point qu’ils semblent ne pas pouvoir échapper à leur destin. Ainsi Thérèse rêve d’un avenir différent, mais elle ne parviendra jamais à le construire. Son crime est le rêve quelque peu bovaryste d’un ailleurs d’autant plus illusoire qu’elle est littéralement prisonnière du milieu et des circonstances sociales. Jeune bourgeoise provinciale, elle a fait un mariage de convenance : placée sous le signe de l’enfermement et de l’incommunicabilité, sa vie de couple met en relief la banalité de l’existence, dans ce qu’elle a de plus ordinaire et trivial. De même, nous avons l’impression que Camus dans L’Étranger , refusant tout artifice rhétorique, se plaît à détailler jusqu’aux limites extrêmes la condition subalterne et médiocre de Meursault, qui apparaît comme le contraire d’un héros. D’ailleurs, le meurtre de l’Arabe s’inscrit dans une forme de fatalité qui n’est pas sans rappeler, autant le naturalisme et son déterminisme, que le fatum de la tragédie antique. A insi Meursault voit-il constamment le destin lui échapper : le meurtre de même que la condamnation à mort semblent conditionnés par une existence dérisoire et absurde, vécue dans une passivité et une immédiateté dépourvues de profondeur. Cette existence banale est parfaitement rendue comme l’a souligné Roland Barthes, par l’écriture blanche du roman, dépouillée dans son lexique et sa syntaxe.

_____ En outre, nous pouvons noter dans les deux œuvres un refus d’idéaliser le réel. De même que Zola n’économise dans ses romans aucun détail horrible, quitte à choquer par son souci d’être vrai les lecteurs et le « bon goût », Mauriac multiplie les remarques sur le conservatisme politique et social qui règne à Argelouse. Supprimant tout suspens dramatique, l’auteur a restitué le climat oppressant d’une classe sociale soucieuse avant tout de sa réputation. Cette trahison du spirituel est bien rendue par Bernard Desqueyroux : homme d’habitude et de principes, il organise sa vie selon un plan méthodique qui en dit long sur les préjugés de son milieu. De même, Balion, Balionte et Gardère, les domestiques, sont décrits sans concession dans toute leur petitesse et leur médiocrité humaine. Avec une ironie féroce, l’auteur dresse ainsi le « procès-verbal » de cette société du simulacre et de la dissimulation. Camus peint également sans idéalisation l’âpre réalité de la condition humaine : témoin le regard mécanique et froidement informatif que Meursault porte sur les pensionnaires de l’hospice de Marengo, sur la scène de l’enterrement ou le déroulement du crime. Ce parti pris de réalisme se retrouve dans le misérabilisme des situations : Salamano, le voisin de palier de Meursault, promenant son chien qu’il insulte souvent « le long de la rue de Lyon » selon un itinéraire qui n’a pas changé depuis huit ans. Nous pourrions évoquer aussi les accents pétainistes des discours de la Cour lors du procès ou les « cris de haine » de la foule préfigurant à la fin du roman l’exécution capitale. Dans ce monde obscur et lourd, c’est bien la morale des apparences sociales qui domine.

_____ Cette observation de la vie réelle dans ce qu’elle a de plus trivial parfois confère aux deux romans un caractère réaliste assez marqué qui conduit à une vision pessimiste du monde : ainsi, la société condamne Thérèse et Meursault tous deux pour avoir refusé de « jouer le jeu » pour reprendre la célèbre formule camusienne dans la préface à l’édition américaine de L’Étranger : dans leur refus même, et malgré leur acte criminel, ils trouvent la dignité et une sorte de salut. Loin du simulacre du monde et de la tentation de chercher refuge et facilité dans le mensonge, le réalisme de leur crime oblige en effet à voir la réalité en face, à ne pas la dissimuler derrière le masque trompeur des apparences et de la médiocrité. L es auteurs examinent les personnes de la réalité, font l’étude des interactions entre l’individu et son milieu afin de montrer la vérité en face : il s’agit de la peinture de l’existence décrite de façon prosaïque, loin de toute transcendance divine ou morale. Meursault est bien un antihéros qui refuse « d’avoir une apparence ou un langage qui trahiraient son être », selon le commentaire de Camus lui-même. On trouve ainsi chez les deux romanciers une évocation très crue de la mort, qu’il s’agisse de l’incipit célèbre de L’Étranger ou des détails sordides de l’empoisonnement chez Mauriac : « Thérèse pourrait réciter la formule inscrite sur l’enveloppe et que l’homme déchiffre d’une voix coupante : Chloroforme : 30 grammes. Aconitine granules n° 20. Digitaline sol. : 20 grammes ». Comme nous le comprenons, le réalisme dont il est question ne doit pas être confondu avec de simples effets de réel : il s’agit plus fondamentalement de peindre un antihéros écrasé par les déterminismes aliénants et de mettre en évidence la loi inexorable des rapports de force et de l’agencement du monde.

[Déduction générale] _____ Ainsi que nous avons cherché à le montrer, les personnages de Thérèse et de Meursault n’assument pas de fonction irréalisante ou même idéalisante. Loin de nier le réel pour lui substituer l’imaginaire ou la quête transcendante, ils s’enracinent au contraire dans l’histoire et l’espace déterministe dans lequel ils vivent : leur drame est précisément de ne pouvoir s’échapper de ce destin imposé que par l’exil ou la mort.

[Transition] _____ Pour autant, on aurait tort de réduire Thérèse Desqueyroux et l’Étranger à deux romans « d’observation ». Si le projet scientifique de Zola est bien de peindre des êtres seulement « déterminés », c’est-à-dire définis et gouvernés par leur hérédité, leur milieu social et les circonstances qu’ils traversent, Mauriac et Camus dans leur négation de l’histoire comme absolu et dans leur refus des idéologies, donnent au contraire à leur personnage une épaisseur psychologique et humaine qui dépasse largement le cadre de la reproduction exacte de la vie.

[Antithèse]

_____ L’œuvre littéraire, contrairement à ce qu’affirme Zola, n’a pas seulement pour but l’observation exacte : au contraire, la fiction peut chercher à contester une vision du monde donnée a priori . Loin de la neutralité du procès-verbal, « la création, comme l’écrit Camus dans L’Homme révolté , est exigence d’unité et refus du monde. Mais elle refuse le monde à cause de ce qui lui manque et au nom de ce que, parfois, il est ». Si le réel est donc nécessaire à l’art, la création propose un nouveau monde qui passe par une esthétique de la révolte ; révolte artistique et métaphysique contre l’absurdité et le non-sens.

_____ Il convient de noter pour commencer combien l’écriture chez Mauriac et Camus est profondément déstabilisatrice : loin de viser à « l’observation », elle cherche plutôt la contestation du romanesque traditionnel : si Roland Barthes que nous évoquions précédemment voit dans l’écriture de l’Étranger un « style de l’absence », c’est que le je de la narration, en échappant précisément au narrateur lui-même, libère le récit de toute rationalité. D’où cette « parole du silence » chez Meursault, « transparente aux choses et opaque aux significations ». Comme l’a bien montré Jean-Paul Sartre, l’hermétisme des émotions conduit le lecteur au sentiment de l’absurde, par le fait même qu’elle le contraint à prendre ses distances avec l’histoire racontée. Ce qui est en effet surprenant dans ce roman tient au fait que, si la façon d’écrire pourrait faire penser parfois à un journal intime, l’absence de toute affectivité, de toute implication émotionnelle, remet en cause l’identification du lecteur au héros. De même, dans Thérèse Desqueyroux , le récit souvent lacunaire fait perdre au lecteur ses repères : la longue analepse sous forme de monologue intérieur qui domine dans la première partie du roman, loin de guider le lecteur vers la résolution d’un problème, le perd au contraire dans l’attente, la réflexion sur la mort et la culpabilité : la place du monologue intérieur ainsi que la technique de l’analepse sont donc bien loin des enquêtes de Zola, entièrement soumises à l’« expérimentation scientifique » : délaissant volontairement le réalisme objectif de l’affaire Henriette Canaby, Mauriac nous plonge davantage dans la subjectivité du personnage. Comme il le dira lui-même, « J’ai emprunté […] les circonstances matérielles de l’empoisonnement mais je n’ai pris qu’une silhouette ».

_____ D’ailleurs, Il n’y a pas vraiment de schéma actantiel dans les deux romans : pas de quête suivie, pas d’objet, pas d’état final définitif, et nous pourrions appliquer à Thérèse ce que Camus dit à propos de Meursault : « le héros du livre est condamné parce qu’il ne joue pas le jeu. En ce sens, il est étranger à la société où il vit, il erre, en marge ». Dans leur exigence d’authenticité, Meursault ou Thérèse ne « jouent » pas la « comédie humaine » ou plutôt « l’inhumaine comédie » : ils ne luttent pas, ils ne se battent pas. Leur drame est donc de refuser le réel qui leur est proposé pour s’enfoncer plus encore dans la banalité transgressive de leur quotidien. Aucune individualité typisée chez ces personnages hors-norme : même leur crime semble dénué d’enjeu. Maurice Maucuer faisait à ce titre remarquer très justement : « On peut donc penser que ce refus d’insérer l’action romanesque dans le déroulement d’événements historiques précis, que ce parti pris d’annuler l’histoire […] traduisent sans doute la volonté de peindre, sans s’arrêter aux particularités d’une époque, une vérité humaine qui est de tous les temps » (Maurice Maucuer, Thérèse Desqueyroux , éd. Hatier, coll. Profil d’une œuvre, p. 28) . Pareillement, Meursault ne semble pas avoir d’identité ou de fonction sociale clairement marquée : comme dans le poème de Baudelaire intitulé « L’étranger », l’aspect énigmatique et anticonformiste du personnage est rendu par ses réponses, plus déroutantes les unes que les autres, et qui lui confèrent une sorte d’hermétisme. Au statut de marginal dans le poème répond l’anonymat d’un petit employé algérois sans importance : c’est là le paradoxe de ces personnages « indéchiffrables » voués au silence et à l’incompréhension.

_____ Ce refus d’ancrage référentiel est bien sûr irréductible au réalisme tel que le conçoit Émile Zola. Pour l’auteur de Germinal , le roman doit raconter la lutte du capital contre le travail. Ainsi, d’un point de vue narratif par exemple, les étapes du conflit entre les mineurs et le patronat rythment la progression du récit et font monter la tension dramatique. Dans nos deux romans au contraire, tout semble joué d’avance au point qu’il n’y a pas vraiment d’énigme. De même Thérèse et Meursault ne répondent pas à la caractérisation du personnage telle que l’envisagent les romanciers réalistes. Loin de donner à son héros une identité crédible et significative, Camus refuse par exemple le point de vue omniscient qui permettrait de dévoiler le passé de Meursault, de révéler ses pensées, en somme d’organiser un portrait détaillé. S’il assiste à l’enterrement de sa mère sans verser de larmes, s’il accepte avec indifférence la demande en mariage de Marie, s’il ne fait preuve d’aucun remords pendant les onze mois que dure l’instruction, c’est non parce qu’il est ce « monstre », ce criminel au « cœur endurci » que décrira le procureur lors du procès, mais parce qu’il refuse, dans une attitude de « défi », de se plier au « jeu » du monde. En ce sens, il est tout sauf le représentant d’une catégorie sociale. De même, il n’y a pas de type romanesque chez Thérèse au sens défini par Balzac : « Un type […] est un personnage qui résume en lui-même les traits caractéristiques de tous ceux qui lui ressemblent plus ou moins, il est le modèle du genre » . Point de « modèle » donc chez ces personnages hors-norme, irréductibles à toute caractérisation objective.

[Déduction générale] _____ Alors que le héros réaliste est confronté à une réalité impitoyable face à laquelle il doit déployer son énergie pour survivre ou s’élever, le personnage chez Mauriac et Camus est donc l’expression d’une crise existentielle et identitaire majeure au point qu’on pourrait parler de « mort du personnage » dans les deux romans. Devenue « opaque » sous le regard d’une conscience indéchiffrable, la conscience du personnage présente un aspect énigmatique, voire hermétique.

[Transition] _____ Parvenus à ce stade de la réflexion, il convient de s’interroger : faut-il envisager le roman, et plus particulièrement le personnage, uniquement sous l’angle du projet réaliste ? Ne peut-on lire L’Étranger ou Thérèse Desqueyroux comme des romans de l’énigme de soi ? Tout l’intérêt de l’écriture fictionnelle à partir du vingtième siècle a été précisément de renouveler la fonction de l’écrivain : à l’ enquête chère à Zola, nos deux romans privilégient davantage la quête : quête intérieure indissociable d’un profond questionnement existentiel.

_____ Si observation de la réalité il y a, chez Mauriac et Camus c’est une observation du moi le plus intime du personnage, c’est-à-dire l’expression d’un monde intérieur. Point de départ d’une réflexion sur le sens de la vie, le thème de la mort, omniprésent dans les deux œuvres, débouche sur une méditation philosophique essentielle : pourquoi vivre si c’est pour mourir, pourrait dire Camus ? De même, dans Thérèse Desqueyroux , le roman invite le lecteur, grâce au monologue intérieur, à une pratique de l’introspection.

_____ De fait, il faut lire d’abord nos deux œuvres comme des romans humanistes qui renvoient à une souffrance de l’être. Romans humanistes mais aussi romans philosophiques : Camus disait justement qu’« un roman n’est jamais qu’une philosophie mise en images », et il est certain qu’en montrant des comportements dépourvus de signification, L’Étranger est révélateur d’une interrogation sur le sens de la vie, déjà esquissée dans Le Mythe de Sisyphe : « Dans cet univers indéchiffrable et limité, le destin de l’homme prend désormais son sens. Un peuple d’irrationnels s’est dressé et l’entoure jusqu’à sa fin dernière. Dans sa clairvoyance revenue et maintenant concertée, le sentiment de l’absurde s’éclaire et se précise. Je disais que le monde est absurde et j’allais trop vite. Ce monde en lui-même n’est pas raisonnable, c’est tout ce qu’on en peut dire. Mais ce qui est absurde, c’est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l’appel résonne au plus profond de l’homme ». Plus simplement Camus définira l’absurde comme le « divorce entre l’homme et sa vie ». C’est de cette « confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde » que naît le sentiment de l’absurde. Ainsi, l’Étranger comme Thérèse Desqueyroux d’ailleurs ne se réduit pas à un contenu narratif : il est d’abord un roman sur la quête d’authenticité. Le but en effet est de nous amener à trouver dans l’existence la nostalgie d’une vérité « profondément humaine » : l’homme peut tromper les autres mais il ne peut se tromper lui-même. Dans le Mythe de Sisyphe , Camus écrivait à ce titre : « La divine disponibilité du condamné à mort devant qui s’ouvrent les portes de la prison par une certaine petite aube, cet incroyable désintéressement à l’égard de tout, sauf de la flamme pure de la vie, la mort et l’absurde sont ici, on le sent bien, les principes de la seule liberté raisonnable : celle qu’un cœur humain peut éprouver et vivre ».

_____ Ces propos, on le pressent, sont de la plus haute importance : prendre conscience de l’absurde pour Camus est presque une obligation morale ; c’est ainsi sauvegarder sa liberté en retrouvant le rapport d’unité à soi-même et au monde. De façon similaire, le crime de Thérèse est une mise en cause de la vie dans ce qu’elle a de plus trivial : vie médiocre, dépourvue de sens, qui aliène à soi-même. Romans de l’incommunicabilité, Thérèse Desqueyroux et l’Étranger sont aussi des romans du silence, du non-dit, de l’ellipse. Dans le monde du simulacre qu’ils cherchent à fuir, il n’y a de place que pour le mensonge, la dissimulation, l’hypocrisie sociale ; et sans doute comprenons-nous mieux la révolte de Meursault à la fin du roman lorsqu’il évoque sa mère : « personne n’avait le droit de pleurer sur elle ». Ce mot « personne » englobe les autres, mais aussi Meursault lui-même, qui se révèle alors celui qui a refusé de pleurer, comme les autres auraient voulu qu’il pleurât pour se conformer aux usages. La révolte de Meursault n’est donc pas une révolte politique au sens où l’entendait Zola : c’est davantage une révolte métaphysique contre les conventions sociales. Pareillement, le personnage de Thérèse ne se limite pas au portrait d’une criminelle. Loin de nous livrer le personnage une fois pour toutes, Mauriac par le truchement de la « remontée des souvenirs », nous présente au contraire un personnage complexe, contradictoire : par son refus de se soustraire à la vacuité du monde, il s’y confronte : le crime apparaît ainsi comme une révolte contre une société prisonnière des préséances et des simulacres odieux. Thérèse et Meursault doivent donc disparaître, seule manière pour l’homme de donner du sens à sa vie dans un monde neutre, un monde qui a cessé d’avoir un sens, où les valeurs sont détruites. La mort n’est plus vécue comme négation mais comme révolte de l’homme contre sa condition, en faisant face jusqu’au bout au nihilisme.

_____ Ce refus d’élever le héros de roman au mythe est essentiel. Alors que dans Germinal par exemple, le réalisme de Zola débouche sur une grande fresque historique qui implique une simplification constante des personnages, nos deux romans présentent au contraire des êtres soumis au resserrement temporel et spatial qui est celui des tragédies. Cette atmosphère de huis-clos, en bousculant perpétuellement notre horizon d’attente, oblige à pénétrer l’univers subjectif du héros, et donc à pénétrer dans l’atelier de fabrication du roman : jusqu’à quel point le romancier est-il maître de ses personnages ? Que pense vraiment Meursault ? Est-il possible, quoi que nous fassions, de sonder les profondeurs de l’âme de Thérèse ? Tous deux nous amènent à réfléchir sur nous-même et à nous questionner : de même que Meursault à la fin du roman renonce à donner un sens illusoire à sa vie, Thérèse refuse d’expliquer rationnellement son geste. La complexité du roman ne repose-t-elle pas en grande partie sur la complexité intérieure du personnage ? Complexité bien plus grande encore que le personnage social. Comme l’écrira Mauriac dans Le Roman , « Il s’agit de laisser à nos héros l’illogisme, l’indétermination, la complexité des êtres vivants », donc « laisser aux personnages l’indétermination et le mystère de la vie ». Alors que le roman réaliste va de l’énigme à sa résolution, nos deux romans vont à l’opposé du geste à l’énigme. L’exploration du personnage débouche ainsi sur son propre mystère. En acceptant l’exécution finale, Meursault accepte d’être le bouc émissaire d’une société profondément absurde, déclarant un homme coupable pour la seule raison qu’on ne l’a pas vu pleurer à l’enterrement de sa mère. Il devient ainsi véritablement libre en acceptant le jugement dernier comme une « grâce » qui préfigure obscurément l’espérance et le salut du monde. De même, l’épilogue de Thérèse Desqueyroux peut se lire selon un sens profondément spirituel. Incapable de fournir à Bernard un mobile précis pour justifier son crime, la jeune femme affirme : « Il se pourrait que ce fût pour voir dans vos yeux une inquiétude, une curiosité, du trouble enfin ». Le champ philosophique dans les deux œuvres est donc celui du déchiffrement : le roman transforme ainsi une interrogation sur le réel en questionnement existentiel.

[Déduction générale] ____ Ambiguïté et complexité des personnages vont donc de pair chez Mauriac et Camus qui s’emploient à questionner nos préjugés de lecteur : entre attirance et recul, nous sommes contraints de rentrer dans la subjectivité des personnages , et d’envisager le roman sous l’angle de l’examen de conscience : derrière la figure sulfureuse d’une empoisonneuse ou d’un « barbare » sans remords « étranger » aux hommes mais ouvert « à la tendre indifférence du monde », il faut chercher une valeur symbolique qui est de nous pousser à trouver un sens existentiel à la vie : ainsi les deux romans peuvent s’interpréter comme une quête de conscience morale, symbolisée par « cette nuit chargée de signes et d’étoiles », sur laquelle s’achève L’Étranger .

[Conclusion] Elle se doit d’être brève et synthétique. Elle comporte en général deux étapes : l e bilan ; l ’ouverture (ou élargissement).

_____ L’exploration du personnage est l’un des mystères sans cesse renouvelé de la complexité du roman. Si les propos d’Émile Zola, en faisant l’apologie de la réalité objective, limitent le travail de l’écrivain à l’observation sociale, il faut reconnaître que tout l’intérêt de L’Étranger et de Thérèse Desqueyroux est d’amener le lecteur, bien au-delà de l’histoire racontée qui nous conduirait de prime abord à condamner deux criminels, à un profond questionnement intérieur.

_____ À la trivialité des récits, qui par plusieurs aspects rappelle les querelles et débats soulevés par le Naturalisme, les deux romans mettent donc en évidence une vision profondément contradictoire et complexe de l’être humain. Ainsi, le réel ne suffit point à l’homme pour trouver du sens. Le but du roman n’est-il pas justement de nous confronter à l’indicible ? En cela, il fait émerger un profond message humain, chargé de nous faire entrevoir le bonheur dans l’opacité du monde…

Bruno Rigolt © mars 2018, Bruno Rigolt/Espace Pédagogique Contributif

J’aime ça :

brunorigolt

- Agrégé de Lettres modernes - Docteur ès Lettres et Sciences Humaines (Prix de Thèse de la Chancellerie des Universités de Paris) - Diplômé d’Etudes approfondies en Littérature française - Diplômé d’Etudes approfondies en Sociologie - Maître de Sciences Politiques Voir tous les articles par brunorigolt

En savoir plus sur Espace Pédagogique Contributif

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Saisissez votre adresse e-mail…

Abonnez-vous

Continue reading

Exemple de dissertation pour le bac de français !

Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.

Tu trouveras sur cette page :

- Des exemples de sujets de dissertation sur chaque œuvre au programme.

- Un exemple de dissertation entièrement rédigée selon les exigences du bac de français.

Pour bien traiter ces sujets, aide-toi de ma méthode de la dissertation qui te montre comment organiser tes idées et construire ta copie.

Exemples de dissertation sur chaque œuvre au programme

- Selon vous, est-ce l’immoralité du personnage de Manon Lescaut qui fait le plaisir de la lecture du roman ? (Voir la dissertation rédigée sur Manon Lescaut )

- Selon vous, le roman de La Peau de chagrin nous invite-t-il à économiser notre énergie vitale ? (Voir la dissertation rédigée sur La Peau de chagrin )

- Selon vous, Dans Sido et Les Vrilles de la vigne , Colette ne célèbre-t-elle que les êtres qu’elle a chéris ? (Voir la dissertation rédigée sur Sido et Les Vrilles de la vigne )

- La liberté créatrice d’Arthur Rimbaud dans les Cahiers de Douai se réduit-elle simplement à une rébellion adolescente ? (Voir la dissertation rédigée sur Cahiers de Douai )

- En quoi La Rage de l’expression de Francis Ponge oeut-il être considéré comme un recueil en cours d’élaboration ? (Voir la dissertation rédigée sur La Rage de l’expression )

- Dans quelle mesure la nature résonne-t-elle avec l’intime dans le recueil Mes Forêts ? (Voir la dissertation rédigée sur Mes forêts )

- Rabelais, dans le « Prologue » de Gargantua , évoque les silènes, boîtes décorées « à plaisir pour exciter le monde à rire » mais contenant diverses « choses précieuses ». En quoi cette image éclaire-t-elle votre lecture de Gargantua ? (Voir la dissertation rédigée sur Gargantua )

- En quoi, dans les livres V à X des Caractères , l’art de la mise en scène sert-il le projet du moraliste ? (Voir la dissertation rédigée sur Les Caractères )

- Lors de sa défense devant le tribunal révolutionnaire en 1793, Olympe de Gouges déclare qu’elle s’est « frayé une route nouvelle ». Comment cette affirmation éclaire-t-elle votre lecture de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ? (Voir la dissertation rédigée sur la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne )

- L’étymologie grecque du mot crise, Krisis , vient du verbe krinein qui signifie discerner, juger, décider. En quoi cette étymologie éclaire-t-elle votre lecture de Juste la fin du monde ? (Voir la dissertation sur Juste la fin du monde . Tu peux peux lire ci-dessous la dissertation intégralement rédigée comme tu dois le faire le jour J)

- L’écrivain Robert Sabatier définit ainsi la comédie : « On appelle comédie la tragédie envisagée d’un point de vue humoristique. » Cette définition vous paraît-elle s’appliquer au Malade imaginaire ? (Voir la dissertation sur Le Malade imaginaire )

- Selon vous, quel rapport le mensonge entretient-il avec la vérité dans Les Fausses confidences de Marivaux ? (Voir la dissertation sur Les Fausses confidences )

Exemple de dissertation rédigée pour le bac de français

Voici un exemple de dissertation entièrement rédigée , comme tu devras le faire le jour du bac.

L’étymologie grecque du mot crise, Krisis , vient du verbe krinein qui signifie discerner, juger, décider. En quoi cette étymologie éclaire-t-elle votre lecture de Juste la fin du monde ?

(introduction)

La crise est un moment de transition chaotique, souvent douloureux, qui sépare deux périodes d’équilibre. Elle implique tension, discorde, rupture. La « crise » est d’ailleurs profondément liée au genre théâtral puisque toute pièce met en scène le passage d’un nœud dramatique à un dénouement. Juste la fin du monde n’échappe pas à cette règle puisque Jean-Luc Lagarce nous invite au spectacle d’une crise personnelle et familiale à son apogée. Mais le mot « crise » vient aussi du grec Krisis qui signifie décision, jugement et désigne un moment crucial d’arbitrage. En quoi cette étymologie permet-elle d’éclairer la lecture de Juste la fin du monde ? Qui juge et arbitre dans cette pièce ? Quelle instance décisionnelle préside aux choix des personnages ? Nous verrons comment le moment de chaos que constitue la crise dévoile les véritables responsables des décisions qui sont prises dans l’oeuvre de Jean-Luc Lagarce : la famille et l’individu, mais surtout le destin et ses lois inexorables.

(1re partie) Juste la fin du monde met en scène une crise personnelle et familiale. Le spectateur est invité tout d’abord à la tragédie personnelle de Louis, le personnage principal. Dès le prologue, il annonce sa mort prochaine : « Plus tard, l’année d’après / J’allais mourir à mon tour ». Le nœud de l’action ne réside pas dans la maladie de Louis – le personnage se sait condamné et le dénouement est connu d’avance par le spectateur – mais dans son aveu : parviendra-t-il à dévoiler ce douloureux secret ? Son mal-être est perceptible dès le début de la pièce car sa révélation est difficile : « C’est pénible, ce n’est pas bien / Je suis mal à l’aise. / (…) mais tu m’as mis mal à l’aise et là, / maintenant, / je suis mal à l’aise. » (Partie I, scène 2). Les épanorthoses (Louis revient sans cesse sur ses termes pour les nuancer) et la structure en chiasme (ABBA) de ses phrases révèlent son enferment dans une crise intérieure dont il ne parvient pas à se libérer. En cela, Jean-Luc Lagarce crée un parallèle avec Phèdre de Jean Racine dans laquelle l’aveu de l’héroïne éponyme est au centre de la tragédie. Dans les tragédies classiques, le héros est en proie à des passions violentes contre lesquelles il ne peut pas lutter : c’est la révélation de ses passions qui crée le chaos. C’est ce qui arrive à Louis : sa maladie est déjà là au début de la pièce. Impuissant, il ne lui reste plus qu’à la révéler à son entourage. Louis vit donc deux tragédies simultanées : son combat contre la mort et sa difficulté à avouer ce combat. À l’image de Phèdre, son déchirement intérieur en fait un modèle de héros tragique en pleine situation critique.

Au-delà de la crise personnelle de Louis, c’est tout l’édifice familial qui est placé dans une situation de crise. Le retour de Louis bouleverse en effet l’équilibre familial et réveille les souffrances de chaque membre de la famille. Pour la mère, le retour de Louis correspond au retour du fils prodigue, écrivain, dont on n’a jamais vraiment compris le départ. Pour Antoine, c’est le retour du frère aîné rival, celui qui réactive ses complexes, ses passions et sa jalousie. Pour Catherine et Suzanne, Louis est un miroir qui les confronte à la médiocrité et à la banalité de leur vie. La crise familiale s’exprime violemment, au travers de disputes constantes. Ainsi, tous les personnages se querellent : Antoine et Catherine, Antoine et Suzanne, Suzanne et Catherine, la mère et ses enfants. La violence la plus spectaculaire est celle d’Antoine qui fait éclater la rivalité fraternelle au grand jour dans la scène 2 de la deuxième partie : « ANTOINE : Tu me touches : je te tues ». L’asyndète (absence de liaison entre les deux propositions) accentue la violence du propos et le caractère dramatique de cette scène où la famille, au paroxysme de la crise, se déchire sous nos yeux.

Juste la fin du monde met donc en scène deux crises distinctes : la crise personnelle de Louis et la crise familiale provoquée par son retour. Comme son étymologie grecque krisis l’indique, la crise désigne aussi un moment décisif d’arbitrage. Et l’on voit justement dans cette pièce des mécanismes se mettre en place pour arbitrer la sortie de crise.

(2e partie)

Afin de rétablir l’équilibre, la famille de Louis et Louis lui-même opèrent des choix. Le retour de Louis, après douze ans d’absence, provoque une véritable crise dans le foyer. Immédiatement, un tribunal familial se met en place pour juger le frère aîné. Ainsi, le champ lexical du droit abonde dans le texte. Catherine dit elle-même : « je ne voudrais pas avoir l’air de vous faire un mauvais procès ». Louis accepte d’endosser la culpabilité : « et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette, j’en éprouve du remords « (2ème partie, scène 1). Ce tribunal familial ne s’en prend pas qu’à Louis et juge tour à tour les personnages. Ainsi, Antoine est également accusé d’être « brutal » dans la scène 2 de la deuxième partie et c’est Louis qui le défend comme le ferait un avocat : « Non il n’a pas été brutal ». La scène devient donc une juridiction dans laquelle chaque personnage se retrouve sur le banc des accusés. De ce point de vue, Juste la fin du monde fait songer à la pièce Huis-clos de Sartre où les personnages, enfermés dans une même pièce après leur mort, se jugent les uns les autres. Mais le verdict final de ce tribunal domestique conduit à rejeter Louis hors du cercle familial. Ainsi, dans la scène 3 de la deuxième partie, les personnages féminins sont gagnés par l’immobilité et s’effacent devant la confrontation des deux frères : « LA MÈRE : Nous ne bougeons presque plus, nous sommes toutes les trois, comme absentes, on les regarde, on se tait. » Le silence qui règne jusqu’à la fin de la scène suggère leur adhésion au discours d’Antoine et une rupture complète entre Louis et sa famille.

La pièce peut aussi se lire comme la représentation d’une cure psychanalytique qui mène Louis à sa décision finale, annoncée dans l’épilogue : « Je pars / je ne reviens plus jamais ». Selon Freud, trois instances sont présentes chez l’homme : le moi qui assure la stabilité et le contact avec la réalité extérieure, le ça, lieu de pulsions qui ne supporte pas la contradiction, et le surmoi, instance morale qui rappelle les interdits. Les personnages de la pièce semblent symboliser ces trois éléments : la Mère serait une sorte de surmoi (l’instance morale), Antoine le ça (les pulsions) et Louis l’inconscient qui ne parvient pas à émerger et dire la mort. Le jeu sur les temps (« je suis touché, j’ai été touché » 1re partie, scène 2) suggère une introspection dans le passé, comme cela se pratique lors d’une psychanalyse. La multiplication des épanorthoses fait penser à une parole analytique qui se cherche pour découvrir une vérité intérieure. On pourrait ainsi rapprocher Juste la fin du monde du théâtre de Nathalie Sarraute qui joue sur les codes de la psychanalyse pour en faire une aventure esthétique et littéraire. Comme Nathalie Sarraute, Jean-Luc Lagarce s’attache à saisir les non-dits et les sentiments cachés derrière l’apparente banalité des conventions sociales. Ainsi, dans la scène de retrouvailles (partie I, scène 1), des sentiments de gêne, de rejet tacite et d’hésitation se devinent derrière les phrases stéréotypées et le masque pesant des politesses : « SUZANNE : C’est Catherine. / Elle est Catherine. / Catherine, c’est Louis. / Voilà Louis. / Catherine. »

Les personnages prennent des décisions pour juguler la crise. Mais sont-ils réellement maîtres de leur destin ? Le dénouement de la crise n’est-il pa connu d’avance ?

(3e partie)

Juste la fin du monde montre avant tout que seul le destin décide véritablement, les personnages étabt soumis à une autorité supérieure qui leur échappe. Le destin est la véritable instance décisionnelle de la pièce. Louis est d’abord soumis à un destin biologique : celui de la maladie. Celle-ci est presque invisible – Louis ne parvient pas à en parler – mais elle est la véritable maîtresse du jeu qui agit sur les personnages. Elle est d’ailleurs évoquée au début de l’œuvre, dans le Prologue (« J’allais mourir à mon tour ») et à la fin, dans l’Epilogue (« Je meurs quelques mois plus tard »), dans une circularité parfaite. La maladie incarne la fatalité tragique inéluctable qui scelle le destin du personnage. Elle remporte le combat inégal et perdu d’avance par Louis. Le destin auquel est soumis le personnage est également héréditaire. On découvre que trois hommes de trois générations successives portent le prénom de Louis. Jean-Luc Lagarce joue sur la récurrence de ce prénom pour inscrire son personnage principal dans une lignée tragique qui fait songer à la malédiction des Atrides dans la mythologie grecque. La crise familiale semble donc être inscrite dans un continuum qui sous-entend que le destin des personnages est écrit d’avance, comme dans les tragédies. C’est en outre ce que suggère Louis dans la scène 1 de la deuxième partie : « C’est exactement ainsi, / lorsque j’y réfléchis, / que j’avais imaginé les choses ».

Soumis à un destin qui leur échappe, les personnages sont également emportés dans une crise collective d’un monde qui ne parvient plus à fonctionner. Le titre Juste la fin du monde invite d’ailleurs les spectateurs à être les témoins d’un monde en crise. L’expression « la fin du monde » fait allusion à une apocalypse collective tandis que l’adverbe « juste » dévoile l’ironie d’un auteur qui observe ce chaos avec distance et humour. Tout comme Louis qui assiste, impuissant, à la crise familiale, le spectateur est invité à regarder l’état de crise permanent dans lequel sont plongés les membres de cette famille. Car si la crise intérieure de Louis, due à sa maladie, suscite la compassion, qu’en est-il de l’obsession psychologique des autres personnages qui se disputent sur chaque mot ? Pris dans un culte de la complication, une recherche de la crise pour la crise, les personnages passent à côté de l’essentiel. Jean-Luc Lagarce montre ainsi un monde où tout se délite : les valeurs, la famille, le langage. Les dialogues des personnages ressemblent d’ailleurs parfois à ceux du théâtre de l’absurde, tel l’échange banal entre Louis et Antoine qui rappelle les échanges mécaniques entre Vladimir et Estragon dans En attendant Godot de Beckett : « Je vais bien / Je n’ai pas de voiture, non / Toi comment est-ce que tu vas ? ANTOINE Je vais bien. Toi comment est-ce que tu vas ? » (1re partie, scène 1).

(conclusion)

Juste la fin du monde est bien un drame de la crise : la crise personnelle et familiale est dénouée par une décision familiale tacite et une introspection personnelle qui poussent Louis à quitter sa famille, sans révéler son secret. Mais la pièce dévoile surtout la crise d’un monde désagrégé qui conduit à la désunion de tout, des êtres, des choses, des valeurs et de langage. La crise des personnages est une fenêtre par laquelle apparaît l’effondrement d’un monde comme on peut le voir chez un dramaturge comme Bernard-Marie Koltès dont le théâtre exprime la tragédie de l’être solitaire et de la mort.

Tu t’entraînes à la dissertation ? Regarde aussi :

♦ Comment analyser un sujet de dissertation ♦ L’introduction de la dissertation (méthode) ♦ La conclusion de la dissertation (méthode) ♦ Le plan de ta dissertation

Dissertations sur les anciennes oeuvres au programme

♦ Exemple de dissertation sur La Princesse de Clèves ♦ Exemple de dissertation sur Le Rouge et le Noir ♦ Exemple de dissertation sur Mémoires d’Hadrien

Les 3 vidéos préférées des élèves :

- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]

- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]

- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]

Tu entres en Première ?

Commande ton livre 2024 en cliquant ici ⇓.

Qui suis-je ?

Amélie Vioux

Je suis professeur particulier spécialisée dans la préparation du bac de français (2nde et 1re).

Sur mon site, tu trouveras des analyses, cours et conseils simples, directs, et facilement applicables pour augmenter tes notes en 2-3 semaines.

Je crée des formations en ligne sur commentairecompose.fr depuis 12 ans.

Tu peux également retrouver mes conseils dans mon livre Réussis ton bac de français 2024 aux éditions Hachette.

J'ai également publié une version de ce livre pour les séries technologiques ici.

62 commentaires

Bonjour Amélie, J’ai arrêté l’école il y a plusieurs années… Je n’ai pas le niveau lycée et j’aimerais savoir si vos cours suffiront pour passer le bac es de français en tant que candidat libre ?

Bonjour Abid, Mes cours et formations sont adaptées pour les lycéens qui passent le bac de français. Si tu es en reprise d’étude pour passer le baccalauréat, mes cours te seront donc bien utiles !

Bonsoir Mme Vioux, merci pour cette page, elle me sera très utile, cependant, avez-vous le corrigé de la dissertation sur LaFontaine s’il-vous-plaît ?

c’est un seul paragraphe dans l’intro, un paragraphe dans la conclusion.

Bonjour, c’est la première fois que je dois faire une dissertation et je ne sais pas comment m’y prendre .Pourriez vous m’aider ? La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber mais de savoir se relever. Merci pour votre aide

Bonjour, Est-il possible d’avoir la réponse concernant les sujets : – Des Fables de La Fontaine – Des Fleurs du Mal de Baudelaire ( Au moins le plan s’il vous plaît ) Merci

Bonjour Amélie, Désolé de te déranger, mais j’aurais aimé savoir si mon plan pour la dissertation sur Les Fleurs du Mal était cohérent. Je me permets donc de l’écrire ci-dessous: I- La laideur peut être une source d’inspiration poétique II- Cependant, la beauté peut suffire comme source d’inspiration III- La poésie ne peut-elle pas s’inspirer d’autre chose que le jugement subjectif? Merci pour tout ce que tu fais! Adam

Bonsoir, j’ai un bac blanc mardi (de français évidemment ^^) et je n’ai étudié pour le moment que la comédie du valet. Dans votre sujet de dissertation que vous proposez, qui est « Pourquoi l’archétype du valet de comédie est-il d’une grande richesse dramaturgique ? », et dans les idées de thèmes pour les parties, vous ne prenez pas en compte un des termes principaux : l’archétype. Donc, je me demandais si en ayant ce thème, nous pouvions traiter tous les valets, mêmes ceux qui sortent de ce carcan, comme Figaro ? Merci par avance pour votre réponse, Ambre.

bonjour à la lecture de la dissertation j’ai fait ce plan qu’en pensez vous ? 1) le personnage de roman: un héro A) des valeurs (Ulysse dans l’odyssée) b) un personnage qui réalise de grande chose (bel ami de Maupassant) c) un personnage fantastique (Harry potter) 2) le personnage de roman un être nuancé A)un personnage réaliste (etienne lantier, germinal de zola) b) un personnage emprunt au doute (Winston smith, 1984) c) l’anti héro (lolita Nabokov) 3)le role du personnage de roman a) Raconter une histoire (la chambre des officiers) b) un représentant d’un monde (colin l’écume des jours) c) faire passer une morale (des souris et des hommes de steinbeck) ouverture le but du romancier

J’ai été choisie cette année par mes professeurs pour participer au concours général des lycéens, j’ai pris l’épreuve de français et je vais devoir passer 6H sur une dissertation, et je n’ai jamais fais de dissertation de ma vie. Mon professeur nous a proposé une dissertation en français sur l’argumentation mais je bloque et je stagne, serait-ce possible d’avoir aide s’il vous plait ?

Est-il possible que la dissertation soit plus facile pour le bac de français que le commentaire?

Les deux exercices font appel à des qualités différentes. C’est à toi de voir lequel de ces deux exercices te semble le plus simple à réaliser.

Bon article mais j’aurais voulu connaître la stucure dans le détail d’une dissertation.

combien de paragraphes peuvent comprendre l’introduction et la conclusion

salut l’introduction on l’a fait en un paragraphe ou en plusieurs paragraphe

bonjour j’ai une dissertation à écrire sur le sujet « dans qu’elle mesure un roman vous permet d’en apprendre davantage sur vous même et sur les autres ? » pourriez vous m’aidez svp

Il ne m’est pas possible de faire de l’aide aux devoirs dans les commentaires. Il faut t’orienter vers un forum ou un tuteur.

Bonjour cela m’aide beaucoup mais comme toujours j’ai des problèmes pour commencer une introduction surtout sur la thématique de mon sujet « L’amour évoqué dans les oeuvres théâtrale lues n’est-il que badinage? » je tiens à dire que je suis en seconde et que mon cerveau est actuellement le désert de Gobi.

Bonjour Amelie, j’ai une question au sujet de la dissertation. Au moment de formuler ma problématique sois je n’en trouve pas, sois je vais trop loin et frôle le hors sujet. Je n’arrive pas à reformuler le sujet. Pouvez-vous m’aider ?

Bonjour Nayanka, La problématique n’ est pas une simple reformulation du sujet. Tu dois mettre en valeur les différentes questions suscitées par le sujet afin de montrer son intérêt. Je te conseille de t’inscrire à ma formation gratuite en 10 leçons pour voir mes vidéos sur la dissertation. Bon courage.

Merci pour cet article. Il aurait été intéressant de parler des personnages avec les influences des 3 déterminismes (sociaux, historiques et biologiques) qui justement apportent un côté scientifique, fatal quant à la vie des personnages et montrent que le personnage n’a pas réellement de côté extraordinaire –> Toute l’oeuvre de Zola.

Une dissertation n’a pas vocation à être un cours exhaustif sur un sujet donné et il y a bien sûr d’autres développements possibles et d’autres exemples de personnages qui pourraient être mis en avant.

Bonsoir Amélie, je me suis permise de vous envoyer un message privé par mail pour que lire ma dissertation, je ne voulais pas qu’elle fasse objet de plagiat,

Bonjour Claire, Je n’ai malheureusement pas le temps de corriger vos devoirs par email. J’ai déjà beaucoup d’élèves à corriger, je ne peux réaliser ce travail pour davantage de personnes !

Bonjour Amélie, je trouve votre site très intéressant et très bien expliqué. J ai une dissertation sur la phrase suivante « cette histoire est vraie puisque je l ai inventée » de Boris Vian. Si on analyse la phrase de loin, on peut reconnaître un paradoxe mais on s aperçoit que la vérité ce n est pas la réalité. En effet la vérité relevé de l universalité, elle relève du discours tandis que la réalité et ce qui nous entoure. Mais même après cette analyse, je ne sais pas comment m’y prendre pour faire un plan. Si vous pouviez me aider pour ce sujet, s il vous plaît.

bonjour, Je suis en 1ère S et je n’ai jamais fait de dissertation de ma vie. Mon professeur m’en a donné une à faire, et je n’y arrive pas du tout. Je ne sais même pas quoi mettre dans l’introduction… La question c’est : dans quelle mesure la forme littéraire peut-elle rendre une argumentation plus efficace ? C’est seulement grâce à vous que j’ai compris qu’il fallait faire un plan thématique, merci ! Je voulais un peu m’aider d’internet, parce qu’à part ça, je ne sais rien, et j’ai remarqué que c’était exactement le même sujet que celui de 2007, avec les mêmes textes. Il y a deux ou trois corrigés mais je ne veux pas recopier parce que je ne comprend même pas le raisonnement… S’il vous plait, pouvez-vous m’aider en me disant à peu près quoi mettre dans l’introduction, et comment faire mon plan ? Merci beaucoup d’avance.

Bonjour Shana, Tout d’abord, tu as raison de ne pas recopier quelque chose trouvé sur internet : c’est du plagiat – les professeurs ne sont pas dupes – et puis surtout, cela ne te ferait pas progresser. Tu peux lire quelques ressources mais il est important ensuite de mener un raisonnement par toi-même. Je ne peux pas faire de l’aide aux devoirs dans les commentaires des articles. Juste quelques indications : cherche les raisons qui font que la forme littéraire d’un texte peut rendre le message du texte plus percutant. Appuie-toi sur des exemples concrets pour trouver des arguments (pense par exemple aux contes philosophiques de Voltaire, aux fables de La Fontaine…). Idéalement, tu pourrais trouver deux raisons qui te donneront deux axes. Dans un troisième temps, tu pourrais te demander si c’est réellement la forme du texte qui rend une argumentation plus efficace (d’autres aspects du texte ne sont-ils pas plus importants ? Qu’est-ce qui rend une argumentation efficace ?) Bon courage !

Bonjour, je tenais à vous dire que votre blog est exceptionnel je comprends plus de choses ! Cependant je n’arrive pas à rédiger une introduction de dissertation. Pourriez-vous m’éclairer? Merci d’avance!

Bonjour , j’ai un problème avec une dissertation que je doit au plus vite le sujet : D’après le marquis de Sade, » on appelle roman l’ouvrage fabuleux composé d’après les plus singulières aventures de la vie des hommes. » cette définition vous paraît-elle fondée ? Pour cela il faut s’appuyer sur les textes du corpus ( extraits de L princesse de Clèves de Madame de Lafayette et Bel-Amide Maupassant) .

Bonjour , j’ai un problème avec une dissertation que j’ai à rendre au plus vite, le sujet est « il faut se méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d’autres voies que celles de la raison » j’ai donc fais deux axes -> persuasion conviction mais j’ai du mal à trouver des sous parties Pourriez vous m’aidez ? Merci d’avance

Bonjour Amélie, Tout d’abord merci pour ton site très complet et très rassurant. Mon professeur de français nous recommande de ne pas préciser dans ma dissertation si le texte que j’utilise comme exemple provient du corpus. Cependant je vois de nombreuses corrections de dissertation où il est écrit « Texte B du corpus »… Est-il obligatoire de préciser qu’il est extrait du corps? Merci d’avance

bonjour j’ai une dissertation a rendre pour la rentrée j’ai la problématique « est-il plus efficace de défendre une cause ou de dénoncer une injustice a travers une fiction ou une argumentation » mais je ne comprend pas comment je pourrais la rédiger, j’ai également regarder vos explications. Je ne c’est pas mettre en oeuvre pouvez vous me donner des indices merci.

BONSOIR. Merci beaucoup, vos cours sont vraiment bénéfiques et très utiles. je vous souhaite bonne continuité.

Bonjour ! Tout d’abord, merci beaucoup pour vos cours qui me sont vraiment très utiles ! Je voulais vous demander jusqu’où nos exemples peuvent aller dans une dissertation. Je m’explique : dans une dissertation sur la poésie, peut-on citer des artistes contemporains comme le groupe Fauve Corp ou Saez ? Et dans le roman, des oeuvres récentes comme Yasmina Khadra, etc… Merci d’avance pour votre réponse !

Bonjour, j’ai une dissertation à faire sur le héros en littérature. Je suis un peu perdu, j’hésite quant au plan. 2 ou 3 parties? I le héros II l’anti héros

Bonjour j’ai une dissertation à faire. Elle est la suivante: Qu’attendez-vous d’un personnage de roman? Qu’il vous fasse rêver ou qu’il vous renvoie aux dures réalités de l’existence? Je pense construire un plan dialectique dans une première partie le personnage de rêve, dans une seconde le personnage réaliste et dans une troisième et dernière partie une confrontation de mes deux premières idées en parlant d’un personnage de roman qui fait rêver tout en étant réaliste. Pensez-vous que ma dernière partie est pertinente? si oui pouvez-vous me donner des œuvres qui pourraient constituer des exemples concrets pour ma partie. Merci d’avance.

Bonjours j’aimerais avoir quelques argument sur la question de la dissertation suivante : un poeme fait t’il toujours entendre plusieurs voix ? ( je trouve ca assez compliquer…) ( je suis en 1S). 🙂 merci d’avance

Amelie je ne comprends pas pourquoi vous considérez que les personnages du texte A « Colette » sont extraordinaires? Au contraire, ils sont tout à fait réalistes, je pense … non?

mdm Amélie s’il vous plais j’ai un examin sur le dictionnaire philosophique de voltaire et j rien compris comment je travail un dissertation pouvez vous m’aidé et me donner quelques exemples

s il vous plait ameli demain j ai un devoir mais c prevu d avoir une dissertation concernat la peste d albert camus pouvez vous m aider et me donner quelque exemple de dissertation analysée à propos la peste /merci bcp

Je ne peux pas te faire plusieurs dissertations sur La Peste en une soirée 😉 Pour réviser, revois les enjeux de cette oeuvre, son thème, le symbolisme de le peste dans le roman et visionne également ma vidéo sur l’absurde chez Camus .

Merci beaucoup pour cet exemple de dissertation ! J’aimerais savoir si il était possible d’avoir une méthode et/ou un exemple de rédaction d’introductions de dissertations.

Merci pour tous vos articles encore une fois !

Bonjour, je suis en 1ere ES et je commence a découvrir la dissertation sauf que je n’arrive pas a trouver un plan convenable… Malgré de longue recherche, il y a beaucoup de possibilité. Le sujet donné est le suivant: « Dans cette oeuvre les indiens du nouveau monde, des hommes comme les autres ? » l’oeuvre en question est la pièce de théâtre « La controverse de Valladolid » de Jean-Claude Carrière. je sais déjà que c’est un plan dialectique que je dois utiliser. il faut je pense parler des colonisations des années 1500. Mais impossible de trouver un plan … pourriez-vous m’aider s’il-vous-plais ?

Je ne peux pas faire d’aide sur mesure pour vos devoirs. Un plan dialectique est tout à fait envisageable pour ce sujet, mais c’est en réfléchissant sur l’oeuvre de J.C. Carrière et sur les différentes façons dont les indiens y sont caractérisés que tu parviendras à répondre à cette question.

Merci beaucoup 🙂

j’ai une dissertation à faire c’est urgent et j’ai besoin d’aide voici le sujet : Dissertation sur l’argumentation Vous direz quels types de textes argumentatifs (apologues ou argumentation directe) vous préférez, en expliquant pour quelles raisons. Vous développerez trois arguments et trois exemples dans chaque partie. vous prendrez vos exemples dans les textes et oeuvres lus et étudiés en cours

Bonjour Amélie !

J’ai découvert votre blog il y a quelques mois de cela et il est vraiment TOP ! Demain, je pars dans l’optique de choisir la dissertation car durant l’année, j’ai eu les meilleurs notes dans ce sujet mais c’est aussi parce que j’apprécie la dissertation. Par contre, notre prof nous a dit que nous étions obligés de reformuler une problématique à partir du sujet. J’ai donc un doute maintenant. Selon le correcteur, y a-t-il une chance de perdre des points parce que nous avons repris la question posée par le sujet ?

Merci d’avance !! 🙂

Bonjour amelie, j ai un sujet de dissertation que je ne comprend pas pourriez vous me l expliquer ? Le sujet est : quelle place, la representation theatrale laisse elle a l imaginaire du spectateur ? Merci d avance

Merci ! Je cherchais un exemple de dissertation afin de m’améliorer !

bonjours, je me pose une question, comment peut t’on présenté clairement nos différente partie alors que ces dernière doivent être rédigé ? en somme, comment faire une syntaxe de notre plan ?

Est ce que dans A du grand II, personnage psychologique, nous pouvons donner comme exemple La princesse de Clèves de Madame de Lafayette et aussi Jeanne dans Une vie de Maupassant ?

Ps: la Dissertation permet-elle réellement d’avoir une bonne voir très bonne note par rapport au commentaire ? Dans quel mesure prendre le commentaire ? Merci encore

Bonjour, Amélie voila je suis en 1 ère et le bac arrive a grand pas et j’hésite a choisir le commentaire ou la dissertation. Car j’ai eu 8.5/16 en dissertation au 2ème bac blanc alors que j’avais eu 15/20 au 1er. Mais pour le commentaire j’ai beaucoup de difficulté j’ai fait 4 commentaire dans l’année et pour tout les 3 j’ai eu en dessous de la moyenne et 1 seule ou j’ai eu 12/20 sachant que c’était un dm. Mais le problème c’est que j’ai peur de ne pas avoir assez de connaissance sur le sujet proposé. J’aimerais aussi savoir, si vous aviez une idée concernant les genres / thèmes susceptibles de tombées et les question qui permettrait d’orienter mes révisions car je ne sait pas trop comment et quoi réviser( ex: théâtre: Les Metteurs en scène sont il des artistes a part entière ? ) Merci

Est ce qu’il aurait été possibles en ce qui concerne les personnages réalistes de parler des romans naturalistes et réalistes ?

bonsoir j’ai trouvé un bon sujet de dissertation mais pas la réponse si vous pourriez m’aider alors c’est est ce qu il faut comprendre la poésie ?

bonsoir, je vous écris pour vous remercier car je ne sais pas si il y a un lien mais depuis que je suis la formation gratuite mes 8 en contrôle et 8.5,9 en bac blanc se sont transformés en 13 en dissertation en classe et 13 au dernier bac blanc et ces vidéos m’ont donc été bénéfiques.

Bonjour Amelie j’ai bientôt un bac blanc . Et ma prof de français nous conseille de choisir la dissertation . Mais la question de dissertation me paraît souvent difficile . Dans quel cas puis je la prendre ou pas ? Merci d’avance .

Bonsoir Hayete, La dissertation est un bon choix quand on sait dérouler un raisonnement pour répondre à une question (il faut être très logique et maîtriser l’art de la nuance) et lorsqu’on a de solides connaissances littéraires. En effet, une dissertation où vous ne citez que le textes du corpus (faute d’en connaître d’autre) est pauvre et peu convaincante. Aussi, choisis la dissertation si tu es à l’aise avec cet exercice et si tu es capable de justifier tes idées avec des exemples variés et précis. Autrement, il est plus intéressant de se tourner vers le commentaire littéraire.

Bonjour, Il y a 3 jours, nous avons eu un bac blanc où j’ai pris la dissertation et je me rappel du mois de novembre avec le première où j’avais pris la dissertation également, sauf que je me souviens que d’après le correcteur je détournais le sujet: la question était « faut t-il qu’un personnage prenne la parole pour exister? » et l’objet d’étude le théâtre, et j’ai dis comme problématique reformulée que « nous allons nous demander si les acteurs doivent obligatoirement utiliser le texte pour faire passer un message » car pour moi, le fait d’exister signifiait, jouer son rôle qui est à travers une histoire et un contexte de faire passer un message. Merci d’avance

Bonsoir Marc-Antoine, Effectivement, ta problématique dénaturait le sujet. Dans une dissertation, la problématique est une reformulation du sujet qui met en valeur le paradoxe ou les enjeux de ce dernier; mais elle ne doit pas transformer le sujet . Si tu as trop de doutes sur ta problématique, le mieux est de garder le sujet tel quel (à votre niveau, c’est acceptable).

Laisse un commentaire ! X

Merci de laisser un commentaire ! Pour des raisons pédagogiques et pour m'aider à mieux comprendre ton message, il est important de soigner la rédaction de ton commentaire. Vérifie notamment l'orthographe, la syntaxe, les accents, la ponctuation, les majuscules ! Les commentaires qui ne sont pas soignés ne sont pas publiés.

Site internet

Commentaire et dissertation

Le naturalisme.

Le Naturalisme est un mouvement littéraire et culturel du XIXème siècle dont le chef de file est Emile Zola . Le Naturalisme s’inscrit dans la lignée du Réalisme qui le précède auquel il ajoute une dimension scientifique.

Tout d’abord, il faut rappeler que les différentes esthétiques ne sont pas séparées mais peuvent au contraire cohabiter en une même époque. Nous délimiterons cependant trois périodes principales pour le XIXe siècle:

- En premier lieu, le Romantisme qui occupe toute la première moitié du siècle.

- En deuxième lieu, de 1848 à 1868 : le Réalisme .

- Cette tendance annonce le Naturalisme , mouvement qui se développe à la fin du siècle (jusqu’en 1887 à peu près).

Les origines sociohistoriques du Naturalisme

Le réalisme et le naturalisme reflètent les préoccupations de leur temps, ils sont donc particulièrement symboliques de l’agitation historique et politique.

A/ De nouvelles couches sociales

- La révolution avortée de 1848 crée la désillusion (le rêve d’une république fidèle aux idéaux de 1789 s’effondre).

- La bourgeoisie devient la classe sociale dominante à la place de l’aristocratie qui dominait avant la révolution française. Elle repose à la fois sur l’individualisme et sur l’argent.

- La révolution industrielle après s’être développée en Angleterre s’impose. Les paysans quittent les campagnes et forment le prolétariat c’est-à-dire les travailleurs des villes.

- La Révolution crée une nouvelle opposition entre les classes : les rapports entre le prolétariat et la bourgeoisie remplace les rapports entre l’aristocratie et la bourgeoisie (d’avant 1789) .

- Les conditions de vie des classes défavorisées se dégradent tandis que la bourgeoisie s’enrichit.

B/La révolution scientifique et industrielle:

- La foi illimitée dans le progrès se répand dans toutes les couches de la société.

- Les découvertes scientifiques sont immenses. (voir par exemple l’enthousiasme d’Emile Zola dans la préface de Thérèse Raquin pour les théories biologiques d’un Claude Bernard notamment) .

- La science est perçue comme la solution à tous les problèmes. La science remplit tous les espoirs et supplante Dieu.

- Le matérialisme s’accentue. (avec l’émergence de la bourgeoisie)C’est un mouvement qui se développe tout au long du XIXème, en témoignent les romans de Balzac déjà avec des personnages de banquiers.

C/ La philosophie positiviste d’Auguste Comte (années 1820) :

La philosophe elle-même cherche à s’appuyer sur les faits réels, » positifs « . Elle part en quête de certitudes précises, pour éviter les approximations.

Ainsi, le Naturalisme trouve ses origines dans le contexte socio-politique mais il se crée aussi en réaction à d’autres mouvements littéraires.

2 Ses origines littéraires :

A/ Dans la lignée du Réalisme

Le mouvement réaliste se développe à partir de 1848, au moment de la Révolution. Les thèmes abordés concernent principalement l’influence du milieu sur les individus, la vie urbaine ou provinciale et les misères et ascensions sociales.

B/ En opposition avec le Romantisme

Quant au romantisme, il était centré sur le regret d’un passé idéalisé ou sur le désir de créer un futur merveilleux alors que le Réalisme s’ancre dans le présent et dans le quotidien.

La littérature se fait le miroir des bouleversements sociaux.

La bourgeoisie et le monde ouvrier deviennent des terreaux pour de nouveaux types de personnages. Leurs héros sont médiocres, ordinaires alors que le héros romantique incarnait un idéal.

En outre, le Réalisme et le Naturalisme voient l’âge d’or du roman qui jusque-là était un genre peu valorisé. (face à la poésie et à la tragédie notamment)

3) Le Naturalisme :

a/ l’origine du terme « naturalisme ».

Le mot apparaît vers 1870.

Cependant, pendant longtemps le Réalisme et le Naturalisme restent indifférenciés.

Le Naturalisme s’inscrit dans la lignée de la biologie qui connaît un véritable essor. C’ est une théorie qui considère que l’art doit être une reproduction de la nature,

Le terme est repris par Zola et modifié sous l’influence de Claude Bernard.

B/La théorisation du naturalisme

C’est Zola qui définit véritablement les contours de ce mouvement.

Il explique dans Le Roman expérimental sa théorie du roman fondée sur :

» ce rêve du physiologiste et du médecin expérimentateur, [rêve qui] est aussi celui du romancier qui applique à l’étude naturelle et sociale de l’homme la méthode expérimentale. […] Nous sommes en un mot des moralistes expérimentateurs, montrant par l’expérience de quelle façon se comporte une passion dans un milieu social. Le jour où nous tiendrons le mécanisme de cette passion, on pourra la traiter et la réduire, ou tout au moins la rendre la plus inoffensive possible « .

La pensée d’Emile Zola s’inscrit également dans les théories socialistes qui se développent alors. Il veut exposer avec précision les maux de la société pour mieux en expliquer les causes et les symptômes.

c) Quelles ont été les influences de la médecine et des sciences expérimentales sur le naturalisme ?

- Le naturalisme comporte une volonté scientifique que n’avait pas le Réalisme . Le romancier accomplit des expériences avec ses personnages et en tire toutes les conclusions. (voir Zola avec ses personnages dans la préface de Thérèse Raquin ) L’auteur vérifie le rôle des déterminismes sociaux et de la génétique. (voir les conséquences de l’alcoolisme sur sa descendance dans la descendance des Rougon-Macquart par exemple) Il s’agit aussi comme en biologie d’observer le rôle du milieu dans lequel évolue le personnage.

- En outre, le romancier s’efforce de montrer l’objectivité du scientifique pour traiter ses personnages.

- De plus, comme le faisait l’auteur du Réalisme , le romancier du Naturalisme se documente sur les sujets traités dans ses oeuvres. (Ex: Emile Zola concernant les mines dans Germinal )

- Enfin, les ouvriers sont très nombreux dans les romans naturalistes et témoignent de la place occupée par la Révolution industrielle.

d) Les soirées de Médan:

Autour de Zola gravitent de nombreux romanciers:

- les frères Goncourt

En 1880 seront publiés Les soirées de Médan (Un recueil de nouvelles est publié au terme de ces rencontres littéraires dans lequel paraît Boule de suif).

En 1884 est publié A Rebours de Huysmans. Mais la discorde s’installe au sein du groupe naturaliste.

En 1887, est publié le « manifeste des Cinq contre La Terre » qualifiée de « roman scatologique ».

Pour conclure, il convient de rappeler que le Naturalisme se développe également dans d’autres domaines que le roman:

- le théâtre (A l’origine Thérèse Raquin était une pièce de théâtre)

- la peinture dans les oeuvres de Manet et des impressionnistes s’apparente à la démarche naturaliste dans la littérature. L’incipit de l’ Oeuvre de Zola, par exemple, montre l’influence de la peinture impressionniste sur l’écriture romanesque.

Le Symbolisme de Moréas, Mallarmé, Rimbaud ou Verlaine suivra le Naturalisme et, comme le Naturalisme s’opposait au Romantisme, Le Symbolisme s’opposera au Naturalisme. (Souvent les mouvements culturels se succèdent et les plus jeunes se rebellent face à leurs aînés selon le schéma de la querelle des Anciens et des Modernes).

Nous espérons que cette fiche sur le mouvement naturalisme a été utile. Tu seras peut-être intéressé également par les cours ci-dessous.

– Thérèse Raquin incipit (chapitre 1)

– Thérèse Raquin (chapitre 13)

Thérèse Raquin (chapitre 21)

– Thérèse Raquin (chapitre 32)

– L’oeuvre de Zola (chapitre 1)

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées .

Pour s'améliorer en français

Oral du bac de français

Ecrit du bac de français, pour aller plus loin.

Exercices de lecture

Zola, le réalisme et l’imagination

- François-Marie Mourad

Diffusion numérique : 30 novembre 2015

Un article de la revue Études françaises

Volume 51, numéro 3, 2015 , p. 167–187 La corde bouffonne. De Banville à Apollinaire

Tous droits réservés © Les Presses de l’Université de Montréal, 2015

Zola, on le sait, réprouve une imagination livrée à elle-même. Une remarque polémique parue dans la presse en 1866 sert de point de départ à une réflexion sur le statut de cette faculté dans la tradition réaliste. Le discrédit zolien radicalise l’opposition entre les usages déréglés de la fiction et les enjeux épistémologiques d’une littérature concernée par le réel. La question est alors d’actualité si l’on en juge par les contrepoints apportés par Balzac, Hugo, Baudelaire, Flaubert, moins réticents sur le principe d’une contribution active de l’imagination au sein même du projet réaliste. Zola précisera sa poétique dans Le roman expérimental (1879). On retient l’idée d’une « déchéance de l’imagination » mais deux nuances essentielles tempèrent ce postulat naturaliste : traquée au sein de l’ inventio , l’imagination est recyclée dans la dispositio et l’ elocutio ; elle est ensuite hypostasiée dans ce que Zola appelle « le sens du réel », avatar du réalisme tempéramentiel, d’origine romantique, défendu dans Mes haines . En définitive, la position de Zola, quand on la contextualise, qu’on la compare et qu’on la relativise, n’est pas si éloignée d’autres revendications en faveur du réalisme artistique.

As one knows, Zola disapproved of imagination left unto itself. The starting point of our reflection on the status of imagination in the realist tradition is a polemical remark that Zola wrote in a newspaper in 1866. The disfavour of the imagination that Zola expresses toughens the opposition between the unchecked use of fiction and the epistemological issues raised by a literature concerned with the real. This question was quite topical at the time, as one can see from the counter-arguments made by Balzac, Hugo, Baudelaire, and Flaubert, who were less reluctant to recognize the active role of imagination within the realist project. Zola is more specific about his poetics in Le roman expérimental (1879). Accordingly, one must pay attention to the idea of the “decline of the imagination” ( déchéance de l’imagination ), but also to two important nuances, whose role is to moderate this realist postulate: tracked down within the notion of invention , imagination is recycled in disposition and elocution and eventually reified through what Zola terms “the sense of the real” ( le sens du réel ), an aftermath of the “réalisme tempéramentiel,” of Romantic origin, that he supported in Mes haines . All in all, Zola’s position, properly contextualized, compared and put into perspective, is not as remote as one would think from other claims to artistic realism.

Corps de l’article

La littérature continue d’être fréquemment définie comme un art d’agrément faisant un large usage de l’imagination, de la faculté de former des images, de les assembler sous le régime général de la fiction, cet art de feindre qui n’exclut pas la fantaisie. Cette conception familière et évasive ne peut être dissociée du jugement de valeur qui entre pour une part dans le classement des activités humaines, en particulier dans le rapport qu’elles entretiennent avec le réel. Les philosophes et les artistes se sont saisis très tôt des concepts d’ imagination et de réalisme et leur ont donné une multitude de significations relatives et polémiques. Autant dire qu’on ne doive avancer qu’avec prudence dans cette problématique générale où s’intriquent les définitions essentialistes et les mots d’ordre des écoles. Même s’il n’est, en 1866, à vingt-six ans, qu’un journaliste littéraire inconnu du grand public, Zola, au détour de l’une de ses chroniques de L’Événement [1] , exhibe une conception de la littérature que l’on a coutume de rattacher à son naturalisme : « Je suis très difficile pour les oeuvres de pure imagination, n’ayant pu encore comprendre la nécessité du rêve, lorsque la réalité offre un intérêt si humain et si poignant [2] . » Ce serait aller vite en besogne que de rattacher trop étroitement cette première déclaration au credo théorique du Roman expérimental (1880). Il n’en reste pas moins qu’à la veille de rédiger Thérèse Raquin (qui paraîtra en 1867), Zola a amorcé son virage vers le réalisme , conçu, depuis l’univers parent de la peinture, comme la rupture d’un double front : d’abord celui de la tradition artistique classique privilégiant les procédures de transposition esthétique , la quête persistante du Beau et un répertoire de sujets académiques ; ensuite celui d’une modernité romantique prônant le rêve et se livrant aux séductions et aux fastes d’un imaginaire à promouvoir, pour dépasser les apories et les limites du premier positivisme des Lumières, qui prenait lui-même appui sur le rationalisme cartésien. En vérité, dans le contexte de critique littéraire journalistique courante à laquelle Zola est astreint, qui l’oblige à compiler le tout-venant d’une production éditoriale en plein essor, « les oeuvres de pure imagination » renvoient surtout à la littérature feuilletonnesque, aux « contes bleus », aux histoires seulement inventées , qui trahissent le manque de conscience artistique et empruntent la voie de la facilité : c’est le laisser-aller en la matière qui pose problème, l’usage factice d’un pouvoir de l’esprit (que les anciens nommaient la phantasia [3] , créatrice d’images « libres ») envers lequel Zola manifeste une réticence condescendante. En revanche, son propos engage une vibrante apologie de la « réalité », doublement valorisée parce qu’elle s’offre à l’artiste comme un riche répertoire de sujets « vrais », à la fois directs et dramatiques. Est ainsi engagée, par la rhétorique de l’étonnement, la réfutation des arguments habituels des adversaires du réalisme, qui fondent leur désintérêt, pour des raisons esthétiques et morales, sur l’idée de médiocrité du réel. Nous devrons d’abord soutenir la démarche de réhabilitation du réalisme par Zola, en comprenant pourquoi, dans l’espace ménagé par sa critique des usages courants de l’imagination littéraire, il y aurait place pour un réalisme artistique non pas monotone et réducteur, mais au contraire intense et consistant . Comme l’imagination n’est pas rejetée par Zola dans son avis critique, nous nous interrogerons sur son statut dans la création littéraire, sans viser l’exhaustivité mais en postulant son omniprésence et la variation plus ou moins maîtrisée de ses usages, avant d’en venir, sans perdre de vue la question du rapport entre le réel et l’imaginaire, au constat non seulement d’une impossible séparation entre les deux mais plutôt d’une évidente réhabilitation de l’imaginaire, constitutif de l’ordre de la représentation artistique, à concevoir comme une révélation, de ce qui est comme de ce qui n’est pas encore.

Par l’expression d’« oeuvres de pure imagination », Zola radicalise l’opposition entre le rêve et la réalité dans une intention polémique, en agglomérant plusieurs perspectives, de la genèse de l’oeuvre à sa réception : le jugement concerne autant la forme choisie que les thèmes et, implicitement, la conception des personnages, des situations… tous les constituants habituels de l’oeuvre littéraire au sens large. Parlant ici en journaliste impliqué dans l’instruction du public, il est probable que Zola, averti des enjeux de la culture de masse émergente, adopte principalement le point de vue du lecteur . La situation éditoriale générale en 1866 n’est pas foncièrement différente de celle que l’on connaît aujourd’hui, elle en est même la préfiguration historique. Pour la première fois, les progrès de l’instruction, le développement des techniques (de fabrication, de transmission et de communication) et les évolutions politico-économiques créent effectivement, sous le Second Empire, les conditions d’une littérature industrielle [4] . Plus encore qu’à l’époque où Sainte-Beuve en distinguait les redoutables prémices, cette « littérature » appelée par les besoins de la presse se développe quand la génération issue de la réforme Guizot [5] a atteint l’âge adulte. Nous tenons ici une interprétation contextuelle de l’expression zolienne, dans le sillage polémique des dénonciations unanimes de la littérature « facile », bâclée, sans conscience, superficielle et factice :

Les journaux s’élargissant, les feuilletons essaiment, l’élasticité des phrases a dû prêter indéfiniment, et l’on a redoublé de vains mots, de descriptions oiseuses, d’épithètes redondantes : le style s’est étiré dans tous ses fils comme les étoffes trop tendues [6] .

C’est évidemment le feuilleton-roman des années 1830 que dénonce ici le critique de la Revue des Deux Mondes et, après La comtesse de Salisbury d’Alexandre Dumas ou La vieille fille de Balzac, il déplore l’inclusion et l’abaissement de la littérature dans le régime de la diction médiatique qui, pour justifier d’un coût, même faible, appâte le public par la gratuité de la fiction. Se trouve alors sélectionné et surexploité un constituant séculaire de cette fiction, déjà dénoncé par Platon comme un charme dangereux, à savoir la faculté d’absence, de divertissement . Vite passionnelle, c’est-à-dire passive, elle efface les distinctions et dilue les repères. Force est de constater qu’à toutes les époques, dans une sorte de jeu bien réglé de l’offre et de la demande, des « oeuvres de pure imagination », produites par des professionnels avisés – tâcherons et/ou experts –, ont satisfait un public affamé d’« histoires » et de rêves. Des almanachs à la littérature de colportage, des histoires de géants qu’exploitera Rabelais à la littérature de l’éloignement [7] décrite par Thomas Pavel, l’histoire du roman, en particulier, est profondément marquée par cette empreinte anthropologique de la fiction, par ce charme et cet enchantement dont est comptable tout récit. De grands écrivains, lucides sur ce point, ont thématisé les périls du romanesque au sein de leurs oeuvres. Cervantès ouvre ainsi Don Quichotte par l’évocation de la folie de son personnage, définitivement absenté d’un réel prosaïque , indigent et médiocre, auquel son esprit dérangé substituera désormais, à chaque occasion d’un périple suicidaire et schizophrène, les mirages chatoyants issus de l’univers des romans de chevalerie :

Il dormait si peu et lisait tellement que son cerveau se dessécha et qu’il finit par perdre la raison. Il avait la tête pleine de tout ce qu’il trouvait dans ses livres ; enchantements, querelles, batailles, défis, blessures, galanteries, amours, tourments, aventures impossibles. Et il crut si fort à ce tissu d’extravagances que, pour lui, il n’y avait pas d’histoire plus véridique au monde [8] .