- Latest submissions

- By collection

- HAL documentation

Meannings and interpretations of article 16 of the Declaration of rights of man and of the citizen of 1789 : contribution of the history of the notion of constitution

Significations et interprétations de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : contribution à l'histoire de la notion de constitution.

- UP1 - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : UR4150 (12 place du Panthéon, 75231 Paris Cedex 05 - France) 7550

- Function : Author

- PersonId : 1335051

- IdHAL : margaux-bouaziz

- ORCID : 0009-0003-2636-5518

| Origin | Version validated by the jury (STAR) |

|---|

ABES STAR : Contact

https://theses.hal.science/tel-02521720

Submitted on : Friday, March 27, 2020-3:37:09 PM

Last modification on : Friday, January 12, 2024-4:14:12 PM

Long-term archiving on: Sunday, June 28, 2020-3:07:08 PM

Dates and versions

Identifiers.

- HAL Id : tel-02521720 , version 1

Collections

- THÈMES JURIDIQUES

- Méthodologies

- Commande & correction de doc

- LE BLOG JURIDIQUE

- Actualités en droit

- Conseils juridiques

Consultez tous nos documents en illimité !

à partir de 9.95 € sans engagement de durée

L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prévoit le principe de séparation des pouvoirs et la garantie des droits. En effet, celui-ci énonce que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Ces deux principes sont fortement complémentaires, puisque la séparation des pouvoirs préserve la garantie des droits de l'ensemble des citoyens.

Credit Photo : Unsplash Mikhail Pavstyuk

Le principe de séparation des pouvoirs en France

- Une séparation constitutionnelle entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif

- L'autonomie du pouvoir judiciaire

La protection des droits des citoyens

- Le droit à un juge

- Les droits de la défense

- L'indépendance et l'impartialité de l'autorité judiciaire

Cette séparation a été développée par John Locke au XVIIe siècle puis par Montesquieu, le siècle suivant, dans son traité « De l'esprit des lois ». Il s'agit d'une séparation entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Chacun de ces pouvoirs dispose d'un organe autonome. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement, il est chargé d'exécuter les règles édictées par le Parlement qui, quant à lui, dispose du pouvoir législatif . Le pouvoir judiciaire est assuré par l'ensemble des juridictions nationales qu'elles soient judiciaires ou administratives. Ce dernier pouvoir se voit attribuer une fonction de règlement des différends. Cette séparation a pour objectif de garantir les droits de chaque citoyen.

Le Gouvernement et le Parlement disposent de compétences propres. Celles-ci sont octroyées selon la Constitution de 1958 . Le Parlement ne peut s'immiscer dans l'exercice des pouvoirs attribués au Gouvernement.

Par gouvernement, il faut entendre le Président de la République, le premier ministre et son gouvernement (ministres et secrétaires d'État). C'est à eux qu'il revient d'exécuter les lois, c'est-à-dire qu'ils doivent tout faire pour assurer son respect ( articles 34 et 37 de la Constitution ). Si le Parlement (Sénat et Assemblée nationale) dispose du pouvoir de voter les lois, le gouvernement peut lui aussi édicter des règles de droit (règlements, décrets...).

Un contrepouvoir s'exerce entre ces deux fonctions. En effet, chacun dispose d'un contrôle sur l'autre. Le Parlement a la possibilité de voter une motion de censure pour sanctionner le Gouvernement lorsqu'il va dans le sens contraire de la majorité parlementaire. Quant au gouvernement, et plus précisément au Président de la République, il peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale.

Il revient au pouvoir judiciaire de s'assurer du respect par les citoyens des différentes règles édictées par le Parlement et le Gouvernement. En cas de non-respect, les dépositaires du pouvoir judiciaire (les différents tribunaux et juges) ont le devoir de sanctionner les auteurs de troubles à l'ordre public.

Ce pouvoir judiciaire jouit d'une réelle autonomie. Tout d'abord, le législateur ne peut désapprouver les décisions de justice ou intervenir dans la procédure judiciaire afin d'obtenir une décision allant dans le sens qu'il souhaite. Le pouvoir exécutif ne peut pas se prêter à une critique de la justice rendue par les tribunaux.

Pour préserver les juges de leur indépendance, ils bénéficient d'une protection qui s'étend de leur nomination à leur destitution.

Cette séparation des pouvoirs assure à l'ensemble des citoyens une préservation de leurs droits fondamentaux

Chaque citoyen se voit reconnaître des droits et des libertés garantis par l'État. Ces droits doivent être respectés, pour cela de nombreux principes ont été prévus. Parmi ces principes, on trouve le droit à un juge, le respect des droits de la défense, l'indépendance et l'impartialité de l'autorité judiciaire.

Il s'agit d'un droit fondamental protégé. Ce droit permet « la garantie effective des droits des justiciables ». Tout individu doit pouvoir prétendre à un recours juridictionnel effectif. Il doit pouvoir également avoir accès à la justice, le droit de pouvoir saisir « son juge » dès lors que l'un de ses droits est bafoué.

Le Conseil constitutionnel s'appuie sur cette « garantie des droits de l'article 16 » pour assurer le respect des droits de la défense (Cons. Const. 30 mars 2016, n°2006-535). Ces droits de la défense se retrouvent en matière de procédure pénale, mais aussi dans d'autres branches du droit, comme le droit civil ou le droit fiscal. Parmi ces droits de la défense, on trouve le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle , l' égalité des armes , la célérité de la justice .

L'indépendance est assurée par l'article 64 de la Constitution de 1958. Les juges doivent pouvoir rendre des décisions en toute indépendance, en appliquant les éléments de faits à la loi. Quant à l' impartialité , elle suppose une neutralité des juges, ils ne peuvent avoir un intérêt particulier dans l'affaire qui les intéresse, ni une quelconque relation avec les parties à l'affaire. Cela participe à la préservation des droits de chaque citoyen.

Sources : Manuel Droit Constitutionnel, Michel TROPER, édition LGDJ ; Manuel Droit Constitutionnel, Pierre PACTET, édition Sirey

Les articles suivants peuvent vous intéresser : CE, ordonnance du 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres - association de défense des droits de l'homme collectif contre l'islamophobie en France : une polémique à la française pour une solution parfaitement justifiée en droit Décryptage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution Les droits fondamentaux ou libertés fondamentales

Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !

Articles liés.

Concurrence déloyale : définition de la notion, la...

Distinction entre modification du contrat de travail et...

Les règles d'intégrité, transparence et de responsabilité...

Articles récents

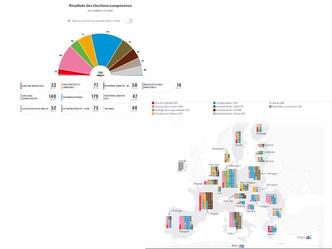

Conséquences parlementaires de la décision de dissoudre...

La crise en Nouvelle Calédonie en questions-réponses

- Arts (3 160)

- Histoire et géographie (3 716)

- Langues (334)

- Littérature (8 039)

- Loisirs, mode de vie (2 788)

- Médecine, sciences et techniques (9 263)

- Monde du travail, droit et économie (8 447)

- Philosophie (3 401)

- Religion, croyances et spiritualité (2 586)

- Sciences humaines et sociales (6 548)

- Archives du baccalauréat (621)

- Divers (4 707)

- Page d'accueil

- / Sciences humaines et sociales

- / Sociologie

Commentaire de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen

Par Abigaïl KANA • 17 Mars 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 184 Mots (5 Pages) • 1 816 Vues

Article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

« Toute société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Commentaire :

« Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice ». On retrouve cette formule dans L’esprit des lois (1748) de MONTESQUIEU, un philosophe des Lumières, qui vécut au cours du XVIII ème siècle, de 1689 à 1755. Cette phrase fait se rencontrer les deux éléments essentiels à un État de droit selon l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) : droits et libertés fondamentaux et séparation des pouvoirs.

Ce sont ces deux éléments qui feront l’objet de notre réflexion, puisqu’ils ont été établis par l’article 16 de la DDHC comme nécessaire dans une société qui prétendrait disposer d’une Constitution. Commençons tout d’abord par établir le caractère de la déclaration dont il est ici question : il s’agit d’un acte solennel qui octroie à un peuple donné (ici le peuple français) une primauté face à l’État. Les déclarations trouvent leur source dans la philosophie des Lumières (XVIII ème siècle). Cette pratique est d’abord née en Angleterre et aux États-Unis avec par exemple The Bill of Rights (Angleterre, décembre 1689). La DDHC quant à elle, a été adoptée au lendemain de la Révolution française en 1789. Son intégration au bloc de constitutionnalité par la décision Lois de finances du 27 décembre 1973 par le Conseil constitutionnel, lui confère une valeur constitutionnelle : elle est désormais protégée par la Constitution et ne peut être modifiée que selon une procédure spéciale.

Ces questions de garantie des droits de l’homme et de séparation des pouvoirs est primordiale dans nos sociétés modernes actuelles. La formulation de l’article 16 pourrait impliquer que même dans le cas où un État garantit dans sa Constitution les droits de ses citoyens et une séparation des pouvoirs, mais dans la pratique ne respecte aucun d’eux, sa Constitution serait invalide puisqu’alors inutile. On peut observer une scission entre les pays occidentaux, dans lesquels ces deux concepts font généralement partie de leur Constitution, et les pays d’orient ou d’Asie où sont quasi-inexistants. C’est par exemple le cas en Corée du nord où les droits de l’homme sont bafoués et le dirigeant de la nation détient tous les pouvoirs.

Il est alors légitime de se demander : dans quelle mesure la garantie des droits des individus et la séparation des pouvoirs sont-elles primordiales dans une Constitution ?

Nous essaierons d’apporter des réponses à cette problématique en expliquant dans un premier temps la corrélation entre garantie des droits et État de droit (I). Puis nous montrerons l’intérêt de séparer les pouvoirs au sein d’un même État.

I – L’établissement d’un État de droit dans une Constitution

La garantie des droits des individus est nécessaire dans un État de droit (A) car elle agit comme une forme de protection non seulement contre des atteintes extérieures, mais aussi une éventuelle atteinte de la part de l’État lui-même (B).

A – La nécessaire garantie des droits dans tout État de droit

L’expression, dans la DDHC « d’assurer la garantie des droits » est un pléonasme : les auteurs de ce texte insistent sur l’importance de garantir dès la Constitution, les droits et libertés fondamentales des citoyens. L’article 2 de la même DDHC nous décrit ces droits comme « naturels » (ils seraient donc innés) et imprescriptibles (donc attachés à la personne des individus). Mais de quels droits s’agit-il ? Le même article les énumère ensuite : « ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».

B – La garantie des droits, une protection contre toute atteinte

Lorsque la garantie des droits est assurée dès la Constitution, elle protège les individus contre toute atteinte extérieure et même celle de l’État.

II – La séparation des pouvoirs, contre toute dérive vers un régime despotique

La séparation des pouvoirs est le fondement de tout régime démocratique. Ainsi, lorsque la séparation des pouvoirs est déterminée par la Constitution, un régime politique est moins enclin à dériver vers un régime despotique.

Javascript est desactivé dans votre navigateur.

Savez-vous que votre navigateur est obsolète ?

Pour naviguer de la manière la plus satisfaisante sur le Web, nous vous recommandons de procéder à une mise à jour de votre navigateur . Vous pouvez aussi essayer d’autres navigateurs web populaires .

- Aller au contenu

- Aller au menu

- Aller à la recherche

- Informations de mises à jour

- Gestion des cookies

- Nous contacter

- Activer l’aide sur la page

Effectuer une recherche dans :

- --> --> --> Partager via Twitter --> --> --> --> Partager via Facebook --> --> --> --> Partager par e-mail --> --> --> --> Ajouter en Favoris --> --> --> --> Télécharger au format PDF --> -->